折り紙のはなし

先日、幼稚園児の姪っ子たちと「折り紙(おりがみ)」で遊びました。かなり久々に折り紙を手にしたのですが、自分も幼稚園や小学校の頃、色とりどりの綺麗な色の用紙で「鶴」や「お花」などを作った記憶がよみがえりました。自分の子供の頃と比べると、折り紙の用紙の種類も進化していて、ただの色紙ではなく、和柄や光沢のあるもの、半透明ものだったり…と多様な種類があり、つい自分のテンションもあがってしまいました。

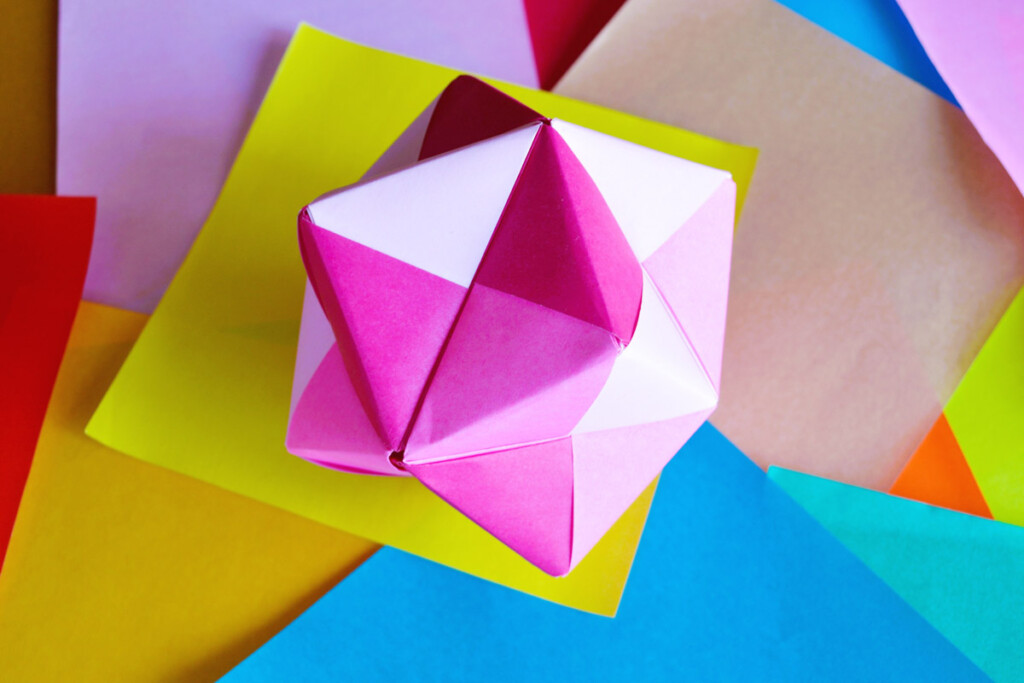

日本の伝統的な文化の一つ「折り紙」。1枚の紙を折るというシンプルな技法でありながら、動物や花など多彩な美しい形を作り出す芸術品。そんな折り紙の日本での起源を調べると、遡ること室町時代、贈り物や手紙を紙で包む時の折り方である「折形(おりがた)」が武家の礼法として発展し、その伝統が江戸時代へと伝えられ、この折形が現代につながる日本の折り紙の起源の一つと考えられているそうです。(諸説あり)

初めての折り紙で作るものといえば、簡単な「鶴(つる)」や「舟(ふね)」が一般的でしょうか。自分も唯一作り方を見ずに折れるのは鶴だけでした。1枚の紙で作るもの以外にも、何枚もの紙を使用して組み上げていくものや、はさみやテープを使って作るものなど(折り紙とはちょっと違ってしまうのかもしれませんが)作り方を調べると面白いものが山の様にでてきます。

また、折り紙は日本の幼稚園や保育園でも教えられていますが、脳を刺激するのにとても優れた素材だそうです。想像力・集中力・空間認知能力・思考力など、さまざまな力を鍛えることができるのだとか。脳のなかでも特に「前頭葉(モノを考えたり、感情をコントロールしたり、作業記憶などに関わる大切な部分)」を活性化させるのに役立つそうです。

世界でも教育やアートとして広まり、折り紙アートの展示会やコンテストも多く開かれているそう。科学技術にまで応用されているそうで驚きです。その精緻さや創造性が高く評価されているのですね。

シンプルでありながら無限の可能性を持ち、たくさんの人に愛されている「折り紙」。言葉の壁を越えて楽しむこともできるので、折り紙を通して人的交流に繋がるのも魅力なのではないでしょうか。大人のみなさんもぜひ、折り紙で何か作ってみてはいかがでしょうか。

Profile

-

ロックなライブとブラックコーヒーが好きなアラフォーです

趣味で経験したあれこれや

ちょっとしたこだわりを書き綴れたらいいな、と思っています

Latest entries

Lifestyle2025.09.03東京の鳩は逃げない?

Lifestyle2025.09.03東京の鳩は逃げない? Lifestyle2025.07.23折り紙のはなし

Lifestyle2025.07.23折り紙のはなし Lifestyle2025.06.23「年賀状」と「年賀状じまいシール」

Lifestyle2025.06.23「年賀状」と「年賀状じまいシール」 Lifestyle2025.05.12日本の「◯◯狩り」という文化

Lifestyle2025.05.12日本の「◯◯狩り」という文化