雑司が谷大鳥神社へ行ってきました

2025年1月のある週末、東京都豊島区雑司が谷にある大鳥神社(Otori Shrine)へ行ってきました。雑司が谷は歴史ある施設が多い閑静な住宅街です。大鳥神社は東京メトロ副都心線の雑司が谷駅から徒歩2分、都電荒川線の鬼子母神前駅より徒歩3分のところにあります。(写真は二の鳥居です。一の鳥居の写真撮り忘れました…ごめんなさい!)

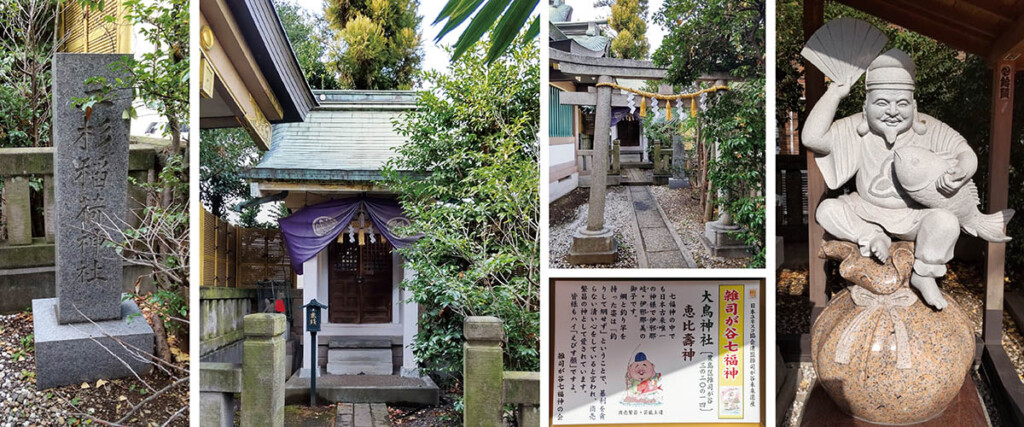

雑司が谷の大鳥神社のご祭神は日本武尊(やまとたけるのみこと)です。境内社の三杉稲荷神社(Misugi Inari Shrine)には倉稲魂命(うかのみたまのみこと)が祀られています。

江戸時代中期の正徳2年(1712年)に鬼子母神堂(きしもじんどう)の境内に『鷺明神(さぎみょうじん)』として創建されたのが始まりだそうです。明治の神仏分離により鬼子母神堂の境内からわかれて大鳥神社と改称し、明治20年に現在の地に遷座しました。現在の社殿は昭和56年に建て替えられたものです。境内には雑司が谷七福神の恵比寿様も祀られています。雑司が谷のお酉様として親しまれ、東京を代表する酉の市のひとつです。

まず、鳥居をくぐる前にお辞儀をしてから境内に入ります。

(参拝して帰る時も鳥居をくぐった後、お辞儀をします。)

次に、手水舎(ちょうずや、てみずや)で手を洗って口をすすぎ、心身を清めます。

神社での参拝方法は基本的に「二拝二拍手一拝(にはい・にはくしゅ・いちはい)」です。

拝には深いお辞儀という意味があります。深いお辞儀と拍手する作法は神様への敬意と感謝を表しています。神社によっては特殊な拝礼方法を行なっているところもあります。その際は神社の作法に従ってお参りすることになります。

1. 賽銭箱にお賽銭をいれます。投げいれずに丁寧にいれます。

2. 大鳥神社は新型コロナ感染予防対策のため鈴緒をはずしているので鈴は鳴らしません。

(鈴のある神社では鳴らしてください。)

3.【二 拝】姿勢を正し、腰を90度に折り、2回深いお辞儀をします。

4.【二拍手】両手を胸の高さであわせて右手を少し下にずらした状態で2回拍手します。

その後、指を揃えてきちんとあわせて祈念をこめます。

5.【一 拝】手をおろして、最後にもう1回深いお辞儀をします。

大鳥神社の神紋(しんもん)が『福包み(ふくつつみ)』という袋紋とのことで、手水鉢や拝殿幕、いろいろなところに袋紋がありました。袋紋じたいがとても珍しいものらしいのですが、『福包み』という袋紋は大鳥神社でしかみられないもののようです。賽銭箱も巾着袋になっていて、びっくりしました。初めて見ました!この賽銭箱は袋の口の部分からお賽銭をいれることができますし、下の台からもいれることができます。

境内社の三杉稲荷神社と雑司が谷七福神の恵比寿様もお参りしました。社殿の右奥の小道を進むと石鳥居と三杉稲荷神社があります。両脇には神狐さんもいらっしゃいました。三杉稲荷神社はもともと大鳥神社の宮司さんが兼務していた神社ですが、首都高速5号線の建設のため立ち退きを余儀なくされ、昭和42年に大鳥神社の境内に遷座したそうです。雑司が谷七福神の恵比寿様はとても精悍な感じですね!恵比寿様も巾着袋に座っていました!

お参りのあとは、お守りをいただき、おみくじを引きました。

えびす様の鯛みくじ・恋を釣る鯉みくじ・金みくじの3種類のおみくじがあり、ちょっと悩みましたが、えびす様の鯛みくじにしました。えびす様の鯛みくじは赤い鯛・黒い鯛・恵比寿様があって、私は赤い鯛にしました。小吉でしたが、「一年安泰」だとうれしいですね!

気がつくと、ペットと一緒に参拝している人や赤ちゃんと参拝している人…いろいろな方々が参拝していました。とても地元の人に愛されている神社だと思いました!

大鳥神社の参拝は初めてだったのですが、境内に入った時なぜかすーっとさわやかな気分になりました。冬なので境内に何本もある大きなケヤキは枝のみでしたが、葉っぱが繁っている季節にまた参拝したいなと思いました。11月の酉の市にも訪れたいです!

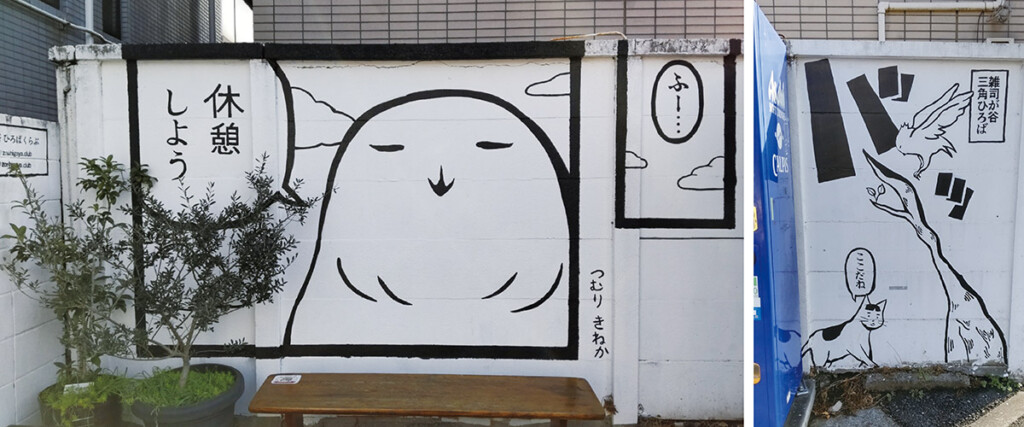

駅へと帰る途中、雑司が谷三角ひろばがありました。2台の自動販売機のまわりに雑草が繁ってゴミが散乱していたのを、2019年にNPO雑司が谷ひろばくらぶと所有者の方が相談して清掃し、できたひろばだそうです。木のベンチがあって、走る都電をながめられます。ちょっとびっくりしたけれど、ゆるっとした大きなふくろうに癒されますね!

東京メトロ副都心線の池袋駅から雑司が谷駅までひと駅です。池袋にきたら、雑司が谷まで足を延ばしてみませんか?

Profile

-

メロンパンが大好きです。

博物館&美術館鑑賞・舞台鑑賞など、心のおもむくまま記事を書いています。

Latest entries

Travel2025.11.24新宿御苑へ行ってきました。

Travel2025.11.24新宿御苑へ行ってきました。 Lifestyle2025.08.25沼袋氷川神社へ行ってきました

Lifestyle2025.08.25沼袋氷川神社へ行ってきました Lifestyle2025.07.16雑司が谷大鳥神社へ行ってきました

Lifestyle2025.07.16雑司が谷大鳥神社へ行ってきました Lifestyle2025.06.18松岡美術館へ行ってきました

Lifestyle2025.06.18松岡美術館へ行ってきました